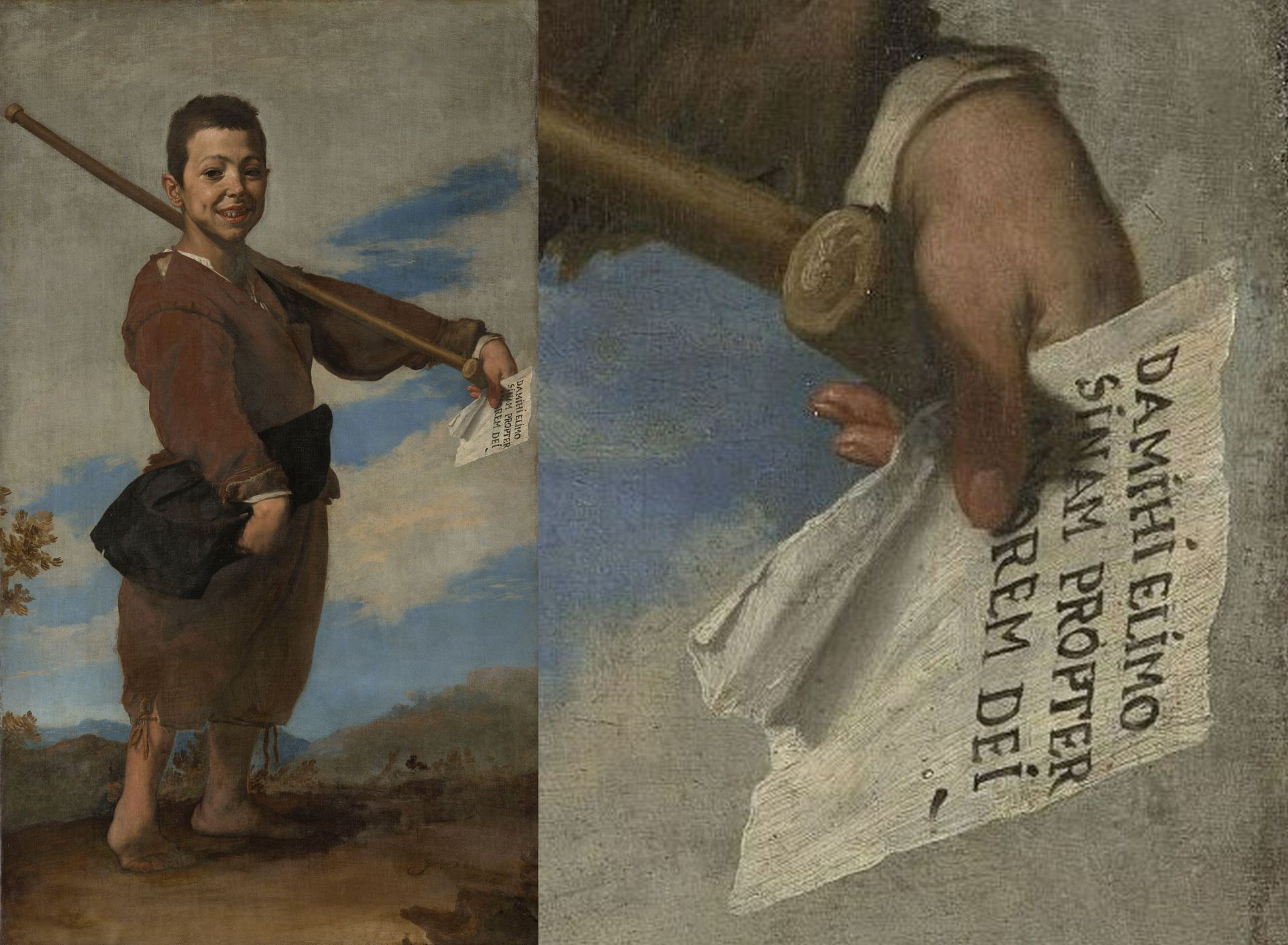

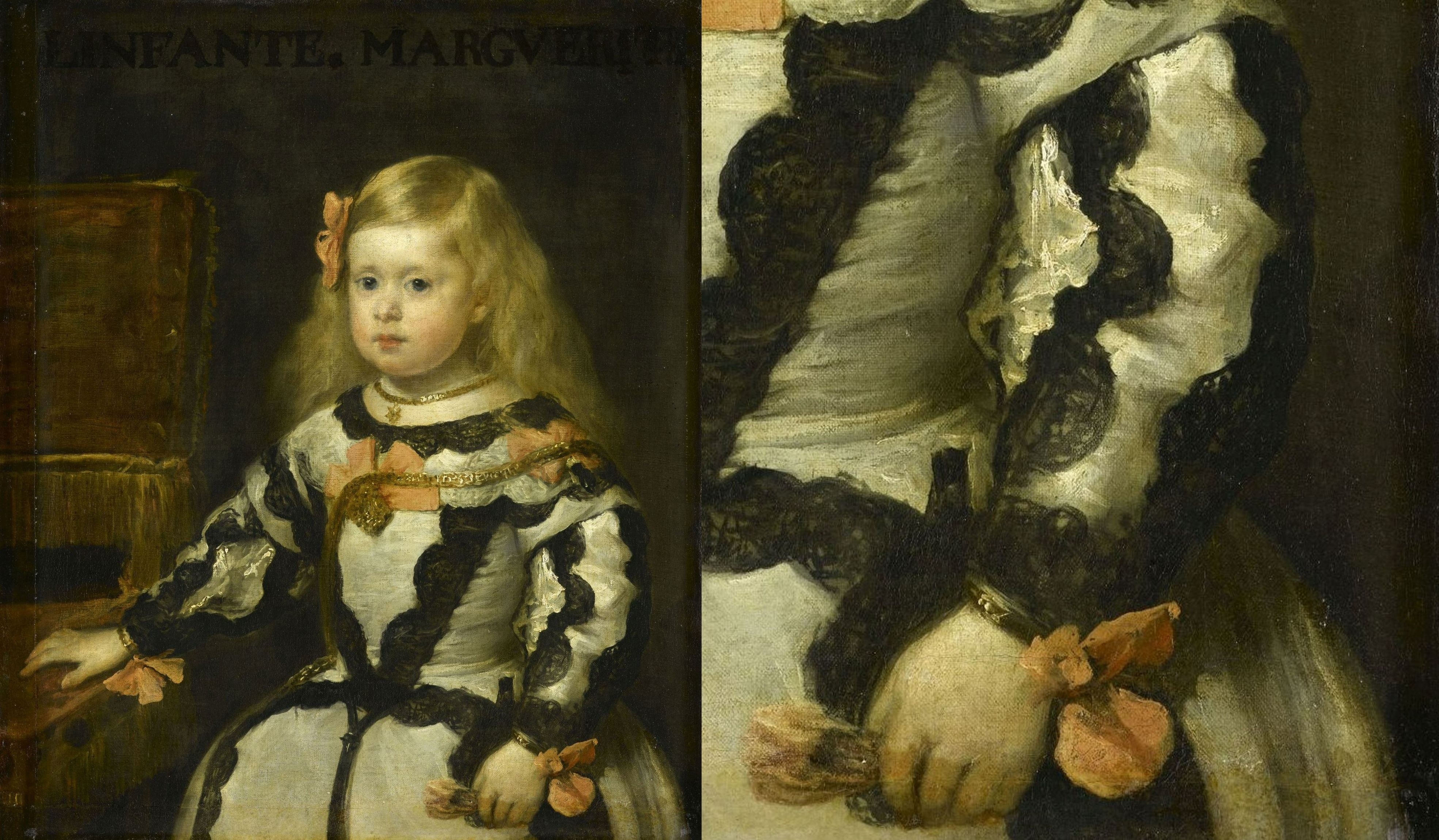

Le choix du détail

Pour une histoire rapprochée de la peinture espagnole

Le 2 avril 2025

En attendant la réouverture après rénovation des salles de peintures espagnoles et portugaises, un accrochage dans la salle d’actualités du département des Peintures présente cinq chefs-d’œuvre de l’école espagnole abordés à travers un détail signifiant.

Entretien avec Charlotte Chastel-Rousseau, conservatrice en chef au département des Peintures.